- トップ

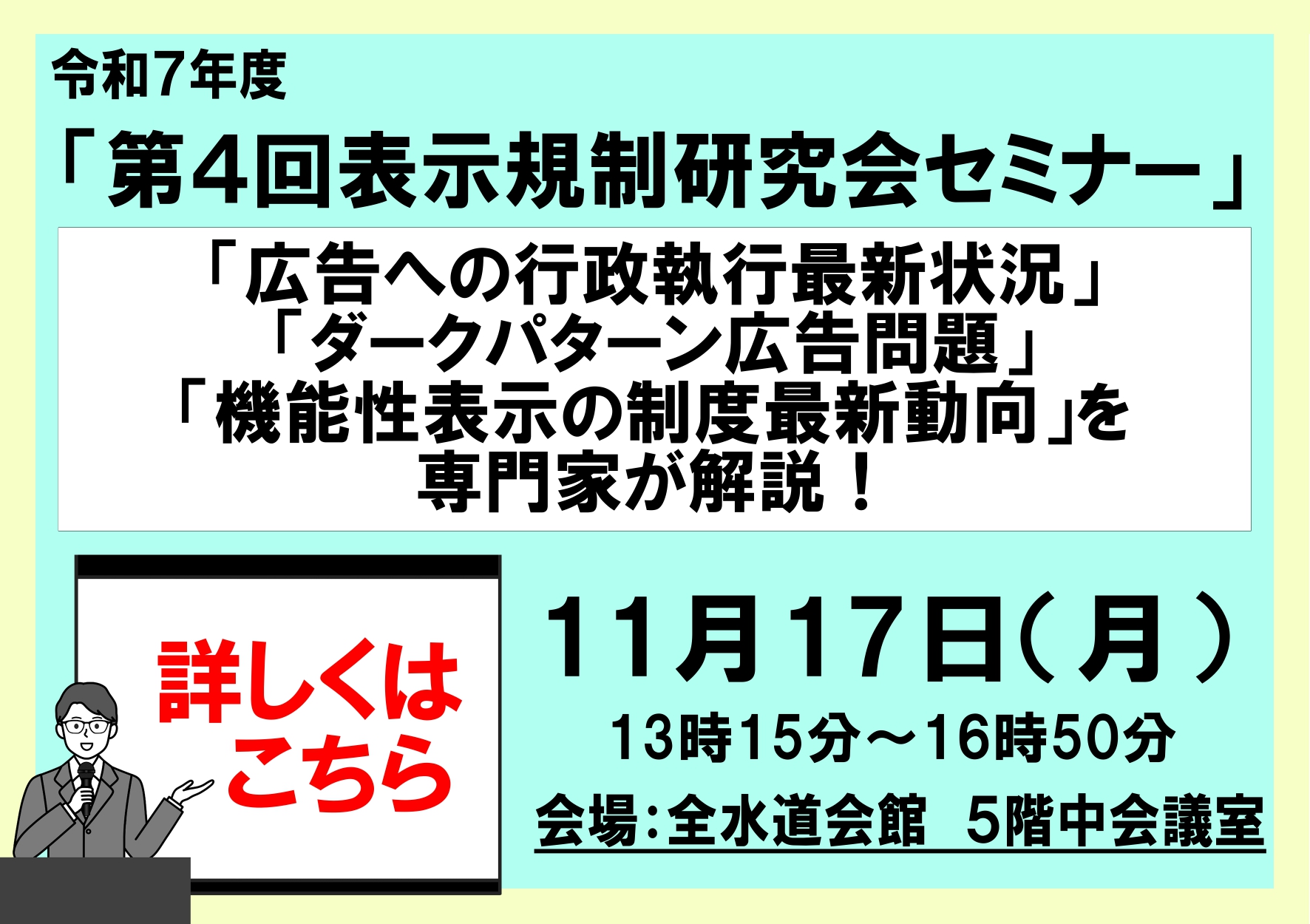

- ビジネス , ヘルスライフビジネス

- 寺松論文では健康食品に前向き…

寺松論文では健康食品に前向きな姿勢(142)

バックナンバーはこちら

「やはりそうか、亡くなった上田さんが言っていたようになって来た」と葛西博士がいう。確かにつかれず裁判の判決が出て以降、厚生省は46通知が薬事法を根拠にしたものと最高裁に認められたと盛んに言うようになったという。それまで46通知は行政指導の範囲にしか使えなかった。

行政指導は法律ではないから、業者は従わなくても罪にはならない。ところがそれを根拠にして最高裁が健康食品を薬事法違反としたわけだから、それからは従わないと違反にも問えるわけで、取り締まりの強い権限を待ったわけだ。

「これって問題じゃあないの」と私は言ったが、世の中奇想天外なことが往々にして起きる。後年、このつかれず裁判の国側の鑑定人を務めた弁護士と知り合った。大学の医学部でも薬事法の先生していた薬事法の専門家である。この弁護士によると、国側も健康食品を薬事法だけでは裁けなかったそうだ。それで相談があったそうだ。それで諸外国も含めて調べてが、1980年頃に健康食品を裁く法律は見当たらなかった。ただ日本には唯一46通知があった。それで仕方なくこれに飛びついたという。

本来、行政通知は法律ではない。行政指導を役人が役人伝える申し合わせである。これで罰することは出来ない。ところがつかれ酢裁判はこの46通知を根拠にして罰した。

「仕方がなかったんだが、あんたが訴えたら勝てるよ」と言われた。ただ普通は薬事法違反で捕まらないと、この問題を問うことは出来ないようだ。

会議の話題は業界団体を取材した岩澤君に移った。

岩澤君は全日本健康自然食協会に取材に行った。相手をしたのはコーボン社長の多田和生、G・G・F社長の伊林正泰の二人の常任理事だという。この二人の話が興味深かった。

「寺松論文って知ってますか?」と岩澤君は編集長に聞いた。「確か…」と、1981年つまり3年前のクロレラの光過敏症事件のときに関わった厚生省の課長の名前だということを編集長は憶えていた。クロレラ新聞と言われていた過去からの経緯で、クロレラのことは編集長の専権事項だった。

厚生省の食品部局は生活衛生局と言った。その中で食品の安全問題を担当しているのが、食品衛生課だった。この課長は寺松尚と言った。当時はクロレラブームだったが、これを食べた人に発疹が出来るという問題が持ち上がった。なぜそうしたことが起こるのか、この時点では誰も分からなかった。全健協と財団法人日本健康食品研究協会の要請で食品衛生課が対応した。この結果、古い原料にはフェオフォルバイドというカビが生えて、これを一定量摂ると光過敏症を発症するということが明らかになった。

「この過程で健康食品への理解が深まったようだ」という。

その寺松課長が1982年7月号の『食品衛生研究』に論文を書いたのだ。この雑誌を多田さんは持ち出して来た。

「知ってる?」と聞かれたが、まだこの仕事についてないので知るわけがない。するとさも偉そうに話始めた。

「畜生!と思ったが、内容は驚くべきものだった」

要約すると、次のようなものだ。我が国は高齢化が進み、病気も感染症から成人病(生活習慣病)に変わり、食品の健康化が求められている。米国では国が率先して食生活改善を進めているが、日本でもこれを望む声が多い。健康食品に対する国民の期待もあって、行政も重要課題として取り組まなければならない。しかし健康食品には定義も範囲もない。研究協会で取りまとめてほしい。薬事法の薬効の範囲をあまりにも拡大解釈して、栄養領域までを薬効とみなして取り締まるべきでないという意見が国会や業界からも寄せられ、薬事法の改正が強く要望されている。秋をめどに薬務局は改正を検討、食品衛生サイドとも協議が行われるであろう。

「ずいぶん前向きですね」というと、伊林さんは「そう思うだろう?」しかし現実は違うんだよと言ってため息をついたといういのが、岩澤君の話だ。

(ヘルスライフビジネス2020年3月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)