- トップ

- ニュース , ヘルスライフビジネス , 原料・OEM

- 【インタ】ショウガ麹 骨代謝に…

【インタ】ショウガ麹 骨代謝に関する特許取得 東農大・高橋信之教授

ショウガ麹が破骨細胞の分化を抑制

今年7月、東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科の上原万里子教授と高橋信之教授とヤエガキ醗酵技研の共同研究により、骨粗しょう症の培養細胞モデル実験でショウガ麹が抗炎症作用や破骨細胞への分化を抑制することが分かり、「骨代謝改善用組成物」として特許登録された。同研究に携わった高橋教授に話を聞いた。

―骨粗しょう症の食品での予防の有用性について

高橋 骨粗しょう症というと女性中心の症状になります。これは男性ホルモンが骨形成を高め、女性ホルモンが骨吸収(骨を溶かす)を抑える作用があり、性ホルモンが下がってくると、骨形成が下がり、骨吸収が上がるため、骨がスカスカになります。女性は男性ホルモンが男性より少ないことから元々骨密度が男性より少ないため、骨粗しょう症になりやすいのです。女性ホルモンの補充療法などは効果がありますが、副作用として子宮頸がんなど発がんのリスクがあります。

骨粗しょう症の第一選択薬であるビスフォスフォネート製剤は、破骨細胞を死滅させ骨を溶かす細胞を減らす効果がありますが、吐き気などの消化器系の副作用があります。一方で食品は作用が弱いですが、同じ作用を持っている化合物が色々な食材に含まれていたり、一つの化合物が色々な作用を持っていたりなど、医薬品ではできない食品での利点があります。

今回ショウガ麹に骨粗しょう症の予防・改善につながる作用が見つかったことは、食経験のあるショウガ・麹菌という点でも良かったと思っています。

―骨粗しょう症に免疫細胞は関わってくるのですか。

高橋 免疫細胞が関わってくるケースがあります。ショウガ麹の研究を行うきっかけでもありますが、元々〝発酵〟にも着目しており、発酵した食品成分で炎症を抑える可能性があるものを探していました。破骨細胞は、その前駆細胞に刺激が入り、破骨細胞になるのですが、分化の過程で炎症に関わるマクロファージなどの情報伝達経路と同じ経路が利用されており、炎症を抑える多くの食品成分が破骨細胞の分化を抑えると考えられています。今回のショウガ麹にも炎症を抑える効果があり、破骨細胞の分化を抑制することが分かりました。特に糖尿病により起こる続発性骨粗しょう症は免疫系の細胞が関係してくるので、炎症を抑えるショウガ麹は続発性の方がより効果が高い可能性があります。

―今回の研究を踏まえ今後の展望をお聞かせください

高橋 今回の研究で、ショウガを麹菌で発酵させることで骨代謝の改善効果が強くなることも分かりました。合わせて抗炎症作用があるとさまざまな作用を評価することが可能になりますので、インスリン抵抗性の予防改善や抗糖尿病作用、抗肥満作用などへ研究を広げていくこともできると思います。

―ありがとうございました。

■高橋信之教授 プロフィール

2001年京都大学博士号(医学)取得後、京都大学農学研究科助教授などを経て、2018年より東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科の教授を務める。

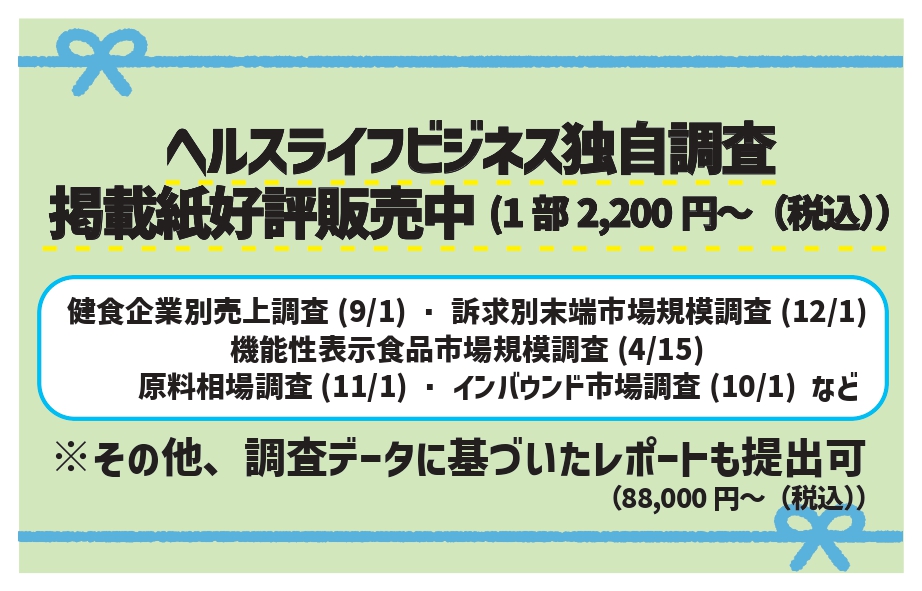

↓↓↓ 購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします ↓↓↓