- トップ

- ニュース , ビジネス , ヘルスライフビジネス , 原料・OEM

- 「毛細血管とフレイル」テーマ…

「毛細血管とフレイル」テーマに学術集会開催/Tie2研

Tie2活性効果でヒハツを提案

Tie2・リンパ・血管研究会(事務局-食品化学新聞社)は、10月20日が「ゴースト血管対策の日」であることを記念して、10月23日に第11回学術集会を行った。11回目となる今回は「毛細血管とフレイル対策」をテーマに同会会長の髙倉伸幸氏(大阪大学教授)をはじめとする6人の講師が講演を行った。

会長講演を行った髙倉氏は「サルコペニアとゴースト血管」をテーマに、サルコペニアと加齢により減少していく毛細血管の関連性は親密であると強調。このほか、腸管粘膜の炎症予防がゴースト血管の予防にもつながるとして、そのためにマクロファージに含まれるTNF-αの発現を抑制する必要があると話した。

学術講演では、日本医科大学教授の福原茂朋氏が「血管バリア機能を制御するシグナル伝達機構と疾患および加齢におけるその破綻」をテーマに解説。現状、加齢による血液運搬機能が破綻していることを背景に、シングルセルRNAシークエンス解析を行った。その結果、加齢による血管内皮細胞の臓器特異的な遺伝子発現の低下が明らかとなった。

また、低分子Gタンパク質の一つであるRap1シグナルが低下したマウスにLPSを投与し肺障害を誘導すると、肺胞血管バリアが破綻し、著しい透過性亢進を示した。その結果、加齢に伴う肺胞血管バリア機能の低下がストレス耐性を損ない、感染症などにおける重症化リスクを高める要因となることが示唆された。

このほか、金沢医科大学教授の赤澤純代氏が講演。フレイルと漢方の関係性について解説した。血液の巡りが悪くなる「瘀血」に漢方が効果的であるとし、瘀血は生活習慣病や免疫、リウマチ、婦人疾患にも影響する。一方で、瘀血は血管構造の不安定化が要因ともされ、この不安定化した血管がゴースト血管となる。昨今の若年層の栄養不足や、乳児の出生体重、生活習慣病や腸管の変化など全てが炎症となり、ゴースト血管化することで、そのシグナルが波及してすべてのフレイルにつながると話した。また、Tie2(タイツー)活性化に効果的な素材として「ヒハツ」を挙げ、このほか血管透過性の抑制、末梢の血流の増加作用、クローディン5の発現促進作用、リンパ管内皮の接着にも効果があると話した。

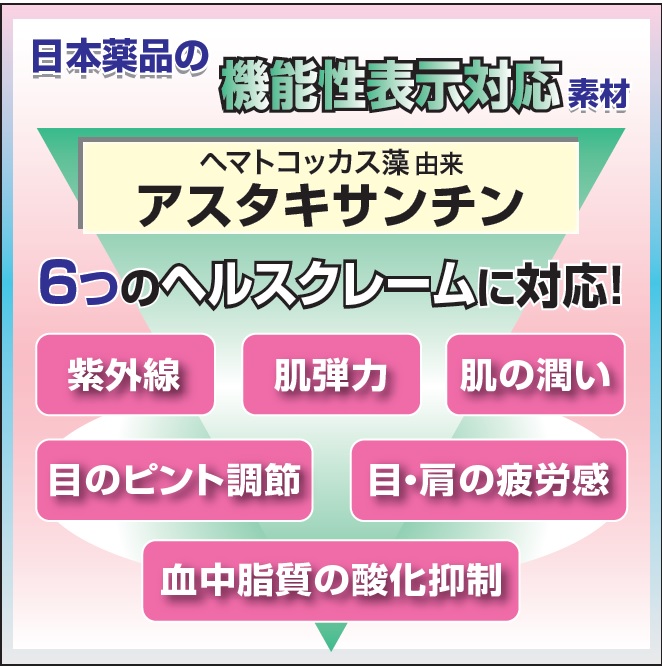

なお、同研究会の会員でもある丸善製薬(東京都渋谷区、☎03-3496-1521)は、「ヒハツ由来ピペリン類」を規格化したヒハツエキスパウダーMFなどをTie2活性に効果のある素材として提案している。

機能性表示対応素材として「冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する」や、「脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的でない一過性のむくみ)を軽減する」などの表示で引き合いは好調。血管・リンパ管の内皮細胞と壁細胞を結びつける働きをする受容体であるTie2の活性化に関する特許も取得している。

このほか、Tie2の活性化によって血管やリンパ管の働きがスムーズになりエイジングケアや女性特有の悩みに関するさまざまな予防効果が期待されている。

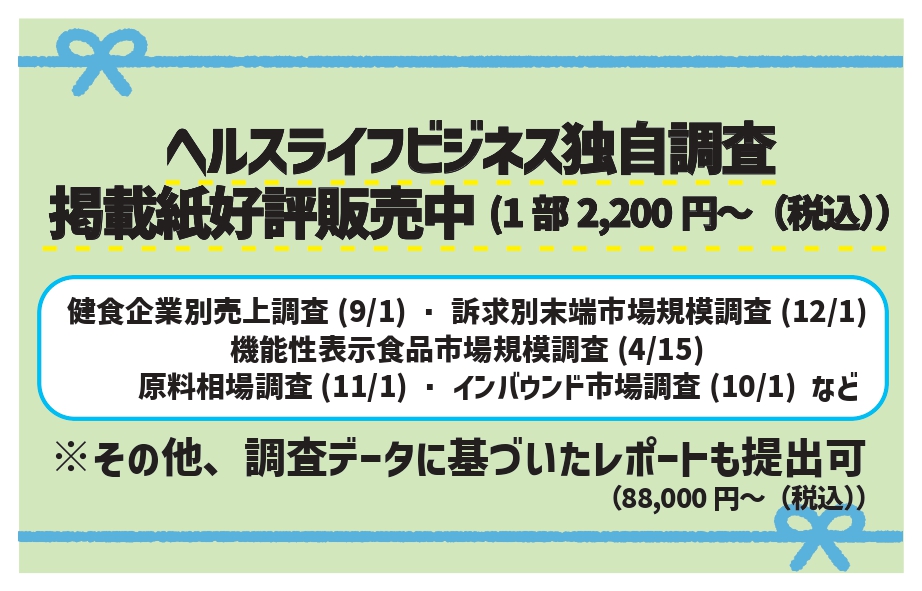

↓↓↓ 購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします ↓↓↓