「効く」の根拠は“中国三千年の歴史”だけ(3)

バックナンバーはこちら

この頃のサプリメントにはほとんど科学的データはなかった。

パーラ茶本舗といった社名だったと記憶している。健康食品の会社だが、健康茶を販売していた。

取材のために訪問すると社長が出てきた。といっても社長以下数人の小さな会社だから当然と言えば当然だ。この時期、取材のネタ元は「壮快」(マキノ出版)、「わたしの健康」(主婦の友社)などの健康雑誌が多かった。パーラ茶も健康雑誌に小さな広告を出していた。

話を始めると、糖尿病が治ったとする体験を含めて、如何に効くかといった話を長々とする。根拠を聞くと、「中国の医学三千年の歴史」で証明されていると自信たっぷりだ。中国の薬草の書として知られる「本草綱目」にも出ているともいう。このフレーズはこれ以降、度々聞くことになる。

この本草綱目は中国の明時代に書かれた薬草書で、ここ掲載されているかどうかは分からないが、調べてみると、確かに「蕃石榴(ばんじろう)」とう名前で漢方薬として使われているようだ。聞きなれない名称だが、グアバと言えば知らない人はいないだろう。このグアバが漢方では下痢止めに使われている。糖尿病に効果は民間療法として行われていたようで、まるで根拠のない話ではない。しかし科学的研究が行われた形跡はない。

編集部に帰って、このことを告げるとこれはまだ根拠のある方だという。大半が体験談の類のようだ。

それでも希に「大学で研究している」という会社に出会うことがあった。研究している先生を紹介してもらうと、「取材ならお断りします」というケースが多かった。とにかく会って話だけでも聞きたいといいうと、しぶしぶ会ってくれた大学教授がいた。スポンサーの手前会わないわけにいかなかったのだろう。どうしたことか、会う場所は大学ではなく、新宿のホテルの喫茶店だった。

会ってみると意外に良い人だった。研究データではなく、どこかの雑誌に載った記事のコピーをくれた。レシチンについて書かれたたものだ。当時、脳に必要な栄養素で、高齢者のアルツハイマーに効果があるとされて、米国で注目されてはじめていた。今では理解できるが、当時は専門的な言葉がわからなかった。しかし意味不明の私の質問にも親切に答えてくれた。よほど頼りなかったのだろうか。別れ際に、「記事は載せる前に見せて下さい」と言われた。

記事を書いて送ると、数日して電話がった。間違いを直して送りましたということだった。

そして最後に付け加えた。

「記事に私の名前を入れないでください」

学者の間では健康食品に関係していること自体、恥ずかしいと思っている様子だった。

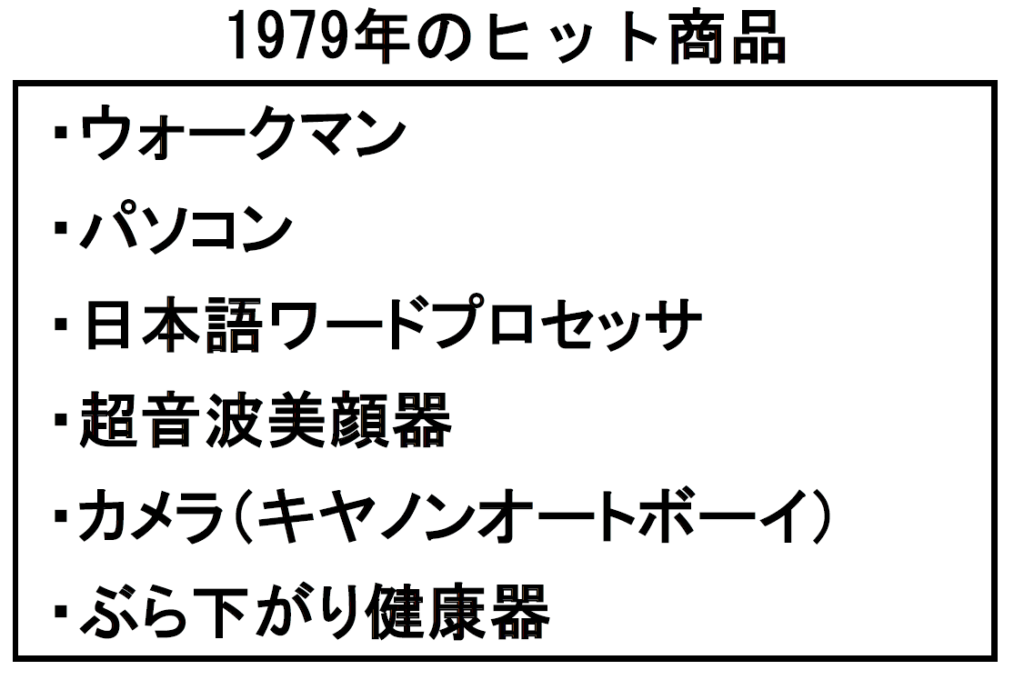

テレビではぶら下がり健康器の宣伝が盛んで、腰痛に良いばかりでなく、健康全般に良いということで、人気を呼んでいた。1979年はこうした健康ブームの真っただ中だった。取材しながらも、その頃は怪しげだと思っていたが、今ではあながち根拠のないことばかりではなかったんだと思う。ウーロン茶もグアバ茶も効果が明らかになって今ではトクホ(特定保健用食品)になっている。

(本紙主幹・木村忠明)