疼痛・免疫への有効性を示唆/浅井ゲルマニウム研究所

痛みを引き起こす知覚神経の活性上昇抑制を確認

自社開発の有機ゲルマニウム「アサイゲルマニウム」の製造販売を行う 浅井ゲルマニウム研究所(川崎市麻生区)ではアサイゲルマニウムの研究を50年以上積み重ねてきた。研究成果は医療分野でも注目され、最新の研究では、アサイゲルマニウムの鎮痛作用のメカニズムが解明され難治性疼痛の治療に有用であることが示唆された。

近畿大学薬学部の先行研究では、体内で産生される硫化物が痛みを伝える知覚神経のT型カルシウムチャネル(Cav3.2)の活性を促進し、神経の興奮性を高めて痛みを引き起こすメカニズムが明らかにされている。この成果を踏まえて行われた近畿大学、山形大学らとの共同研究では、アサイゲルマニウムの加水分解物であるTHGPが硫化物を捕捉することでCav3.2の活性上昇を抑制することが示唆された。

研究では、Cav3.2発現細胞においてTHGPが硫化水素発生に伴う電流の増大効果を抑制し、マウスの足底内に硫化ナトリウム(硫化水素供与体)を投与し発生させた痛みがTHGPの前投与によって有意に抑制された。

この他、主要な機能である免疫賦活でもこれまでと異なるアプローチによって研究が進められ、新たな免疫療法への活用が期待されている。白血球の一種であるマクロファージはがん細胞の除去能力が高いM1マクロファージと、ダメージ修復・炎症収束の働きがあるM2マクロファージの2種類が存在する。アサイゲルマニウムが含まれる培地で未分化のマクロファージ様細胞を培養したところ、培養期間に依存してM1マクロファージへと分化させることが明らかになった。

また、がん細胞は自身を攻撃させないシグナルを発するが、アサイゲルマニウムによって分化したマクロファージはこのシグナルを認識するレセプターの発現が低下しがん細胞の認識力が高まっていることも示唆された。

同社ではこれらの研究で明らかになった作用メカニズムを基に健食、医家向けなど幅広く提案するとともに更なるエビデンス蓄積に向けて研究を進めている。

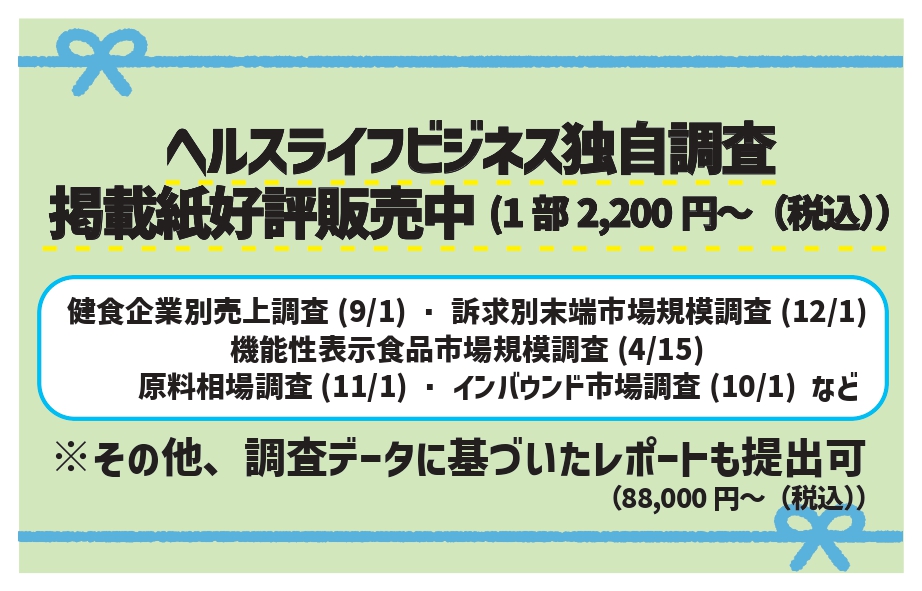

↓↓↓ 健康産業新聞「ヘルスライフビジネス」の購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします ↓↓↓