- トップ

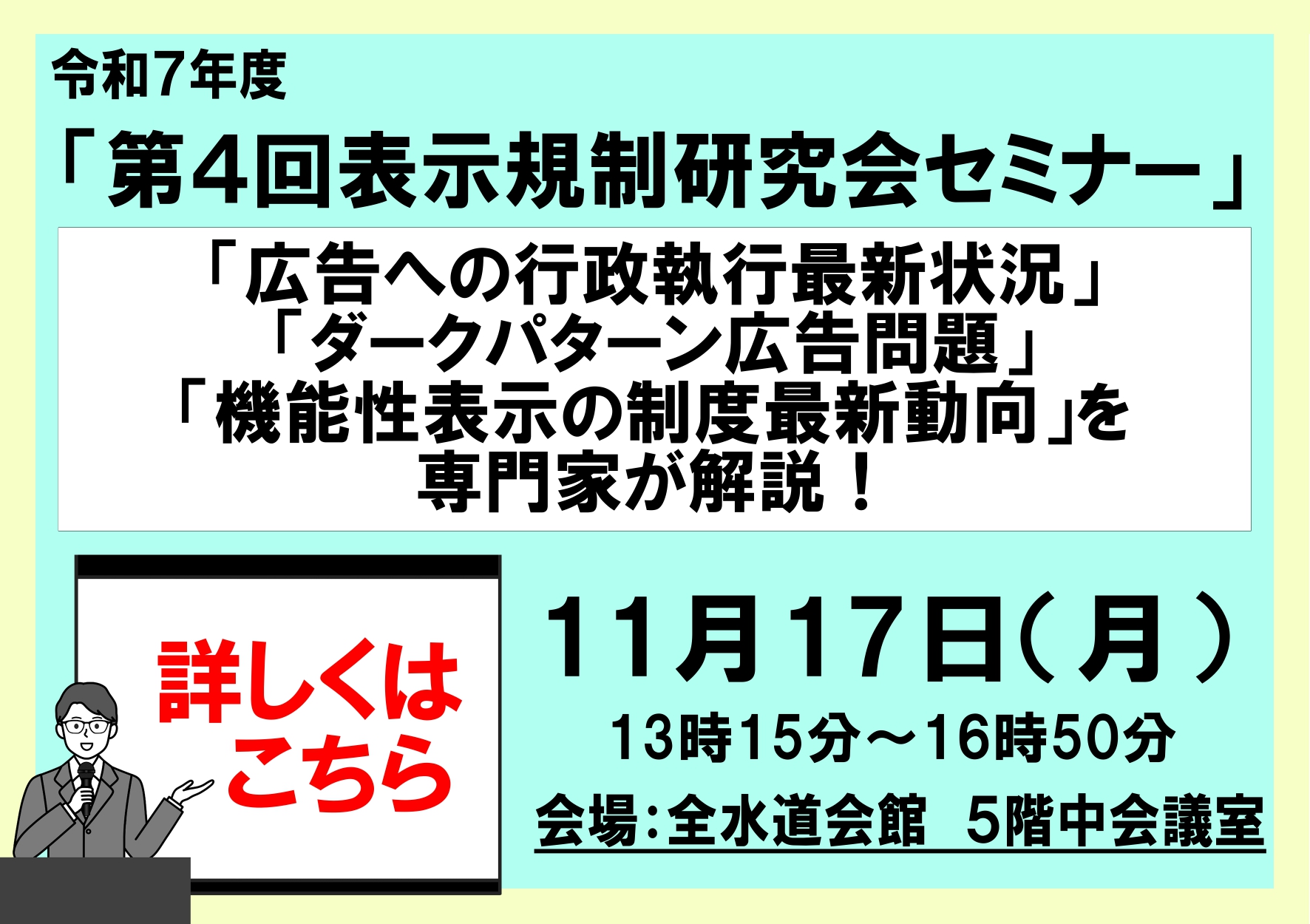

- ビジネス , ヘルスライフビジネス

- ところでうちも絡んでいるらし…

ところでうちも絡んでいるらしい(140)

バックナンバーはこちら

行政機関から否定的な情報が出る度に、消費者が抱く健康食品のイメージは悪くなる。今回の発表もそうだ。あたかも効果があるような嘘を言って違法な“ニセ薬”を売っている。普通の人はそんなふうに見ているに違いない。確かに売るときに効果を言っている企業は多いと思う。お客も効果があると思って買っている。それじゃなければ、美味しいわけでもないのに、お金を出して健康食品など買うわけがない。

「それでもやっぱり、効果を言ったらまずいよね」と西野さん。お役人だから違法なことを認めるわけにはいかないのは分かる。

「しかし効果を言って食品を売っているのは、何も健康食品だけではありまぜんよ」というと、「そうか?」と納得できないようだ。それではこれはどうだと、子供の時の話をした。

子供の頃、よく母親と三軒茶屋に買い物に行った。すると「奥さん、大根はおろして食べると消化に良いよ」と八百屋のオヤジさんが大根を勧める。夏には魚屋の店先でウナギのかば焼きを売っていた。「夏バテ解消にウナギだよ」と張り紙があった。

「これ薬事法違反ですか?」というと、「なるほどね」と頷く。

しかもこれらにはそれなりの根拠もある。この大根にはジアスターゼというアミラーゼの一種の澱粉分解酵素がある。これを見つけたのは日本の栄養学の父として知られる佐伯矩(ただす)だ。この人は今もある国立健康・栄養研究所を作った人で、佐伯栄養学校の創立社でもある。

その発見は1904年で、それから10年前に製薬メーカー三共の創業者といわれる高峰譲吉が麹から抽出して、『タカジアスターゼ』という消化薬として発売されていた。しかし大根が同じ効果を言っても大根がニセ薬として取り締まられたとは聞いたことがない。

ウナギの夏バテ防止を考えたのは平賀源内だといわれる。「エレキテル」という西洋の健康器具を修理復元し、『解体新書』の杉田玄白とも親しい蘭学者だった。しかし彼は本来は本草学者でもあり湯島天神の境内で日本初の薬草の展覧会のようなものまで開いたことで知られている。

今ではウナギに含まれるビタミンB1が疲労回復の効果があることが分かっているが、ウナギが夏バテに効く根拠がそれなりにあるのに違いない。根拠はともかく、今でも夏の土用の丑の日になると、父さんの夏バテ予防のためにウナギのかば焼きが食卓に上るという家庭は多かった。

「だからと言って、魚屋やウナギ屋のオヤジが薬事法違反になったとういう話は聞かない」というと、「だけど大根やウナギは普通の食品だから…」と西野さん。

確かに普通の食品であれば効果を言っても医薬品と間違うことないというわけだ。それなら生姜湯はどうだろうか。自分で生姜を摩り下ろして作るならまだしも、生姜の粉に砂糖などで味付けした製品がある。生姜湯は飲んでしばらくすると、身体がポカポカしてくる。効果は冷え性や風邪の引き始めに効くといわれる。似たようなものには葛湯がある。漢方薬に葛根湯というのがあるが、同じものだ。生姜と同じで薬にもなるし、食品にもなる。形は粉末だ。

「だけど健康食品は錠剤やカプセルのものが多いでしょう」

だから効果を言った医薬品だと思われる。それでは『カルミン』や『ラムネ』、『マーブルチョコ』は薬ですかと聞くことにしている。『カルミン』はミントの菓子で、包み紙を外す要約と錠剤形状のものが積み重なって筒状になっている。『ラムネ』は同じように錠剤にしたものが売られていた。人気のある菓子としては大き目の糖衣錠のような形をした『マーブルチョコ』があった。これらは錠菓という言い方もあるようだ。そこまで言うと、西野さんはようやく納得したようだ。

「ところで」と、急に声を潜めて、「今回のことはうちも絡んでいるようだよ」という。詳しい話は言えないが、経企庁と厚生省の集まりに「立ち会っただけという程度だと思うけど」との話だ。

(ヘルスライフビジネス2020年2月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)